ما مِن مأوَىً لنا – سِواكِ، أيَّتها الأجنِحة

عادل القصَّاص:

قَبلَ عشرة أعوام تقريباً، اقترحتُ، في مُحادَثةٍ هاتفيَّةٍ، على شقيق روحي، عادل الرَّحمن – وكان وقتها مُقيماً، وماتزال لَمْعَةٌ من روحهِ وغَرَساتٌ من أعضائه مُقيمةً1 في مدينة هيوستن التِكْساسِيَّة – أنْ آتيَ إليهِ في زيارةٍ اِتَّفَقنا على أنْ تكونَ إجرائيَّةً؛ ذلك أنَّ الغرَضَ الرَّئيسَ منها كان أنْ تغدوَ مِنصَّةً لاِنْطلاقِ كلينا إلى مَكْسِكُو سيتي، عاصمة المكسيك، لزيارة غابرييل غارسيا ماركيز.

لم يوافقني عادلٌ بقوَّة فحسبُ، وإنَّما لاحظَ، بندَمٍ خصيبٍ، أنَّه ما كان يتعيَّن علينا أنْ نتأخَّر – كلَّ هذا الوقت – في التَّفكير والشُّروع في تنفيذ زيارة قريبنا هذا.

نعم؛ لقد كُنَّا، عادل عبد الرَّحمن وهذا الذي ينثالُ هنا – وما نزالُ – نرى أنَّ ماركيز أحد أقربائنا، القليلين، النَّادرين للأسف. وفي هذا اتِّساقٌ مع تصويبٍ أسبق من قريبنا عبد الرَّحيم شَنْقَب2.

تفتَّق ذلك التَّصويبُ عن قلب شَنْقَب، المَجْبولِ على السُّهولِ، العُشْبِ، الإنسان والحيوان النَّابتين في الحقولِ، خلال قعدة ضمَّتني به وبمعانقةٍ من كِلَيْنا لِبَحْثِ تزفيتان تودروف، “فتحُ أميركا: مَسْألَةُ الآخَر”. كان ذلك التَّحقيق إحدى الزُّوادات النَّوَعيَّة، التي دَجَّجَ بها روحي وعقلي – كما ظلَّ شأنه – شقيق روحٍ، أي قريبٍ، آخرَ لنا، هو مَجدي النَّعيم. فعلَ ذلك مجدي قُبيلَ أنْ أُغادرَ “كَمْيُونتنا القاهريَّة” -شقَّةً في حي العجوزة القاهري، يُهَفْهِفُها ميدان شاهين، قصدنا أن يكون أن أحد مُعَمِّديها أبو الشَّمَقْمَق3 – متوجِّهاً، مرَّة أخرى، إلى إحدى جهات القلب، أسمرا.

كما شأن قَعْداتي، شِبْه الثُّنائيَّة، مع شَنْقب، كانت تلك إحدى القَعْدات التي تتميَّزُ بتفَغُّمِ الوجدان. أزعمُ أنَّ توصيف “شِبْه الثُّنائيَّة” هنا تُحالِفُهُ الدِّقَّةُ، لأنَّه ما من قَعْدةٍ كان طرفاها –”فقط”– شَنْقَب وشخصي، إلَّا وكان لها عُنْصر ثالثٌ أو رابِعٌ أو خامسٌ يُتقِنُ الحُضورَ، إذْ قد يكون – العُنْصرُ– صمتاً ضارباً في الوَرْفِ، حديثاً ضالِعاً في الزَّهْرِ، ذِكْرى مُستَغرِقةً في العصافير، قِنِّينةً وكأساً مَكينَينِ في الحَضْرَة.

إذاً، في تلك القَعْدة، شِبْه الثُّنائيَّة، أيْ المُوسومة بكفائتنا الوَثنيَّة، حيث كان أحد نُدَمائِنا ذلك التَّوَغُّل السَّردي النَّافِذ لِتُودْروفْ، أوْدَى بنا النَّهْرُ – ليس عن طريق تُودروف وحده – إلى شِعْريَّةِ أوَّل من انشقَّت عنهم – في نفس وقت بزوغِ الماءِ، النَّبات، الحيوان، الجِبال، الطَّير، الفَرَاش وبقيَّة الكائنات المُحايثة – في أرضِ ما صار يُعْرَفُ بالأميركتَين، وحيثُ، في تلك الأُرْجُوحةِ الشِّعريَّة-السَّرْديَّة، سيُصَوِّبني شَنْقَب حين ندَّت عنِّيَ عبارةٌ تَتَناوَسُ بين التَّأمُّلُ والحَفاءُ:

تَعْرِفْ، يا شَنْقب، عندي إحساس إنُّو الهُنود الحُمر4 ديل أهلنا.–

فَهَتَفَ، بِفَمٍ مُفْعَمٍ بالرَّقْص:

– ياخي، أهلنا شنو، ياخي! ديل قبيلتنا عديل!

لذَوي وذوات القشعريرة الدِّينيَّة، أقول أفضَلُ المُتديِّنين عندي مَنْ بهِ مَسٌّ مِن الطُّفولةِ الدِّينيَّة، وغير الدِّينيَّة، مَن به بصيصٌ مِن التَّوَثُّن، مَن تُعَمِّدُهُ الأجنحة. المُتصَوِّفة، إجمالاً، من هؤلاء.

في الجانب غير المُتَديِّن – وهذا لا يعني غير المؤمِن، التَّوحيدي المُتَشَبِّث بالسَّماء، بالضَّرورة – الوثنيَّةُ بُعْدٌ، على الأرجح أُسٌّ، تكوينيٌّ للعُشَّاقِ والفنَّانين من ذَويْ وذَوات الهُوِيَّة الدَّاخليَّة غير المُرْتَبِكة، أي المُحَصَّنَة، داخليَّاً، ضِدَّ الرَّدْع. من هؤلاء، المُحَلَّق، أيْ المُحَلِّق، عَشقاً، جُلُّ – إن لم يكن كُلُّ – شُعراء الحقيبة، محمَّد المهدي المجذوب، خالد حسن عثمان، شعراً، إبراهيم الصَّلَحي، عمر خيري، تشكيلاً، سيِّد خليفة، صلاح بن البادية، النور الجيلاني، تطريباً، محمَّد عبد الله محمَّديَّة، محمد الأمين، عزفاً، عبد السَّلام حسن، محمد خلف الله سُليمان، قصَّةً، الفرِد ديرك، تماضر شيخ الدِّين، تمثيلاً.

النَّماذِجُ التي ذكرتُ للتَّوَّ – وثمَّة الكثير غيرها، في أكثر من حقل – إنَّما وَرَدَتْ نتيجة تأمُّلٍّ أو تَذَوُّقٍ خاصٍّ طبعاً. بَيدَ أنَّني أزعم أنَّه لن يفتقرَ إلى من يُعانقه معي. مُجمَلُ تأمُّلي/تذَوُّقي ينحصرُ في العاشِق/الفنَّان الذي يجيدُ الاستغراق، الحَضْرَة، في و/أو بـ مَنْ أو ما يُحِبُّ.

حادِثةُ بُكاءِ ماركيز، بَعدَ أنْ اضطَّرَّتهُ العلاقات الدَّاخليَّة لرواية “مئة عام من العزلة” لإماتة الكُلُونيل أورليانو بوينديا، أحد الأدِلَّة على مثل هذا الاستغراق أو تلك الحَضْرَة. فتلك الحادثة تُبَيِّنُ أنَّ علاقة ماركيز بشخصيَّاته الرِّوائيَّة والقصَصيَّة إنَّما هي علاقة ذات درجةٍ رَفيعةٍ من الارْتِباط، من الاِمْتِلاء، مَنْ الحميميَّة، من المَلْموسيَّة، حيث تنعدمُ، أو تَكادُ تنعدمُ – لِمِثْلِ هذا الكاتب، ولقاريءٍ يُحْسِنُ الانخراط – فُروقات الواقع والخيال.

في أحد منعطفات تأمُّلِهِ النَّقديِّ-الأدبيِّ في علاقة الرِّواية بالواقع والخيال في أميركا الجنوبيَّة، حيث أبرز الأثر النَّوعي لمُخَيِّلةِ أجدادهم غير الوافدين، قال ماريو فارغاس يوسَّا ما معناه إنَّهم – هُوَ، ماركيز وروائيُّون جنوب-أميركيُّون آخرون – يجدون صعوبة في التَّمييز بين الخيال والواقع؛ وذلك – في اعتقاده – ما جعلهم، كروائيِّين، يفتقرون للبَراعة والعمليَّة في الأمور السِّياسيَّة. أتفقُ معه إلى مدىً ما. فقد أثبتَ هو ذلك حين تقدَّم – بعد سنواتٍ لاحقة – كمُرَشَّحٍ مُنافِسٍ لرئاسة بلده الأصْل، البِيْرو، ولم يَفُزْ! وقد أعادَ تأكيد ذلك، بَعْدَ أعوامٍ عديدةٍ أثناء زِيارةٍ له إلى بيروت، حين أقرَّ في حوارٍ مع النَّاشِطة الثَّقافيَّة اللبنانيَّة كُوْليتْ مَرْشِليان، مُبَرِّراً فشله في سباق الرِّئاسة، بأنَّه لا يَتمتَّع بالمَهاراتِ السِّياسيَّة اللَّازمة، رُغْمَ اِهتمامهِ البارِز بالشُّؤون السِّياسيَّة. ومع ذلك، فتلك – أي مشقَّةُ التَّفْرِقة بين الخيال والواقِع – هي الخَصِيصةُ التي جعلتهم مِنْ أبرَعِ وأميَزِ الرِّوائيِّين والقَصَّاصين في العالم.

الإقامةُ في الخَيالِ (وهي عندي، في جميعِ الأحوالِ، نِسبيَّةٌ) بِسَبَبٍ مِنْ تجَشُّماتِ أو عِلاقاتِ الواقِع – هي المَيْزَةُ، العَلامةُ الوجْدانيَّةُ الفارِقةُ، الوَسْمُ الدَّاخلي، للمُبْدِع.

مِنْ مُكابَداتي، شبه الخاصَّة، التي لا يُمكن تَجَنُّبها في كُلِّ الأوقاتِ، اِضطِّراري لِقِراءةِ نَصٍّ مُصابٍ بهُزالٍ في المُخَيِّلة. في إحدى قَعْداتنا الخَضْراء، وكانت وِنَستنا عن أسلوب الكِتابة لدى كُلٍّ من ماركس وإنجلز، نَبَّهَنا السِّر السَّيِّد، ببَصيرَتِهِ النَّقديَّة السَّابِرة، إلى إلعلاقة الوطيدة – للاثنين – بالخيال، مُدَلِّلاً على ذلك بأنَّ أسلوبهما التَّعبيري، الجَّذَّاب، أوضح ما يَكُونُ – كما مَثَّلَ السِّرُ – في الجُّمْلةِ الافتتاحيَّة-السَّرْديَّة، الجُمْلَةُ-الصُّورةُ، التي تَجعَلُ القاريءَ، ذا الفُضولِ النَّظيف، يَرتبِطُ بما بعدها في نَصِّ “البَيان الشِّيوعي”، ألا وهيَ: “في أُروبَّا شَبَحٌ يَجَولُ اسْمُهُ الشُّيوعيَّة”.

أحمد عبد المُكَرَّم ظلَّ في نشوةٍ دائمة سبَّبتها له استهلاليَّة ماركيز لـ” الحُبُّ في زمن الكوليرا” (ترجمة صالح علماني): “لا مَناصَ: فرائحةُ اللَّوزِ المُرِّ كانت دوماً تُذَكِّرهُ بمَصيرِ الغراميَّات غير المواتية”. مِن الجُمَلِ الافتتاحيَّة، الآسِرة أيضاً لماركيز، افتتاحيَّة “قِصَّة موت مُعْلَن”: “في اليوم الذي كانوا سَيَقْتُلونهُ فيه، استيقظَ سنتياغو نَصَّار في السَّاعة الخامسة والنِّصف صباحاً لينتظرَ المَرْكِب الذي سيأتي فيه المُطْران”. منها كذلك استهلاليَّة قصَّة “أجمل غريق العالم” (ترجمة عيسى مَخْلوف): “الأطفال، اللَّذين رأوه قبل سواهم، ظَنُّوه صارية سفينة”.

ماركيز ليس بالغ البراعة في افتتاحيَّاته فحسب، وإنَّما في الصُّورة الأدبيَّة-السَّرديَّة عموماً، التي، إنْ أحالتني – في خصوص مُجْمَلِ أسلوبه المتميِّز، في عُمُومِ كتاباته، فإنَّما تُحيلني إلى وِجدانه الغزير، الذي لا يعاني من عُسر الهضم، ولا من مشقَّة التَّلميح والتَّصريح. ماركيز ونَّاس (بِما هُوَ وَلَد ناس) – بالأساس. لكنَّه يختار، لكلِّ وَنَسَةٍ قالُبُها، المستمد، بسبب حساسيَّة، مركَّبة، في غاية الرِّفْعة، للسِّياق، السِّياق الذي يختاره هو، أو، يكون من ضمنه. في إجابة له على استطلاع أجرته صحيفة فرنسيَّة شهيرة مع عدد من الكُتَّاب اللَّامعين في العالم (تجنُّباً للأكلشيه: الكُّتَّاب العالميِّين)، وكان السُّؤال المركزي للاستطلاع: “لماذا تكتب”؟ أجاب ماركيز: “لكي أُسْعِدَ أصدقائي”. هذا الرَّدُّ، يشي، من بين ما يشي، بحساسيَّة اجتماعية بارزة. في الكتاب – شبه الخلاصة، “خُلْقُتُ لأحكي”، كما في سياقاتٍ أخرى، أبانَ ماركيز – أكثر من مرَّة – أنَّ لحَبُّوبتِهِ (جَّدَّتِهِ) – الشَبيهة بحَبُّوبة أحد أصدقائه، ُتلك التي لم يكن بوسعها تغيير ملابسها والرَّاديو شغَّال – أثر عميق عليه. هذا يعني – من بين ما يعني – أنَّ لماركيز إحساساً عميقاً بالأُسرة، ذات التَّشَكُّلات المُتَباينة.

لقد صَدَّرَ ماركيز “الحُبُّ في زمن الكوليرا” بالإهداء التَّالي: “إلى مرسيدس، طبعاً”. وتأويلي أنَّ ماركيز – وهو الذي سبَقَ أن لَوَّحَ لنا برايتِهِ الوِجدانيَّة الأرْفَع: “الحُبُّ هو آيديولوجِيَّتي الوَحِيدة” – أرادَ، فيما يُعِيدُ التَّأكيد لمرسيدس، أن يؤكِّدَ لنا، “هذه هي خلاصةُ وجْداني؛ لا أحَدَ قَمينٌ بها أكثر مِنْكِ”. لَشُدَّما تَلَمَّظَ وجدان عادل عبد الرَّحمن ووجداني بذلك الإهداءِ، مِثْلَما تَلَمَّظَ وجدان كِلَيْنا برواياته وقَصَصه كما بنمطٍ نَصِّيٍّ آخر له مما أدعوه بـ” الوَنَسَة الرَّفيعة”.

نَحَتُّ مصطلح الوَنَسَة الرفيعة أثناء حديث أخْضَرَ بين خلف الله حسن فَضُل – وكان وقتها يعمل في صحيفة “الأيَّام” – وبيني عن تقليد صفحي للجريدة هو “يوميَّات العاصمة”. كانت فكرة ذلك التَّقليد – الذي كانت مادَّته تُنْشَرُ، يوميَّاً، في الصَّفحة الأخيرة – تَنْهَضُ على كتابة خفيفة على القلب. غير أنَّ بعض تلك الكتابات كانت – كما عبَّرتُ لخَلَف – تُصِيبَني بالحَرَقان. وافقني خَلَف؛ ثُمَّ عَزا اضطِّرارهم لنشر مثل تلك “اليوميَّات” إلى الحَرَج الذي يمكن أن يطال مُحَرِّر الصَّفحة المعنيَّة لدى رفض نشر مادَّة لكاتب مشهور أو شخصيَّة مرموقة، من جانب؛ وإلى العلاقات الاجتماعيَّة التي تَربطُ بعضَ مُحَرِّري وإِداريِّي الصَّحيفة ببعضِ الشَّخصيَّات أو الكُتَّاب، من جانِبٍ آخر. بيد أنَّه ما لبثَ أن طالبني – بحساسيَّةٍ صحفيَّة مُتَوِّثِّبة وبتَحَدٍّ مَرِحٍ – بأن أُرْفِقَ نقديَ ذاك بتنفيذٍ عَمَليٍّ لما يُمْكِنَ أنْ يكونَ “يوميَّةٍ نقيضة”، وَنسَةً رفيعة. فكتبتُ لأجل ذلك “يوميَّتين”، “المِزاج التُّرْكي والخازوق” و”المِزاج الثَّقافي اليَميني”، كان محتواهما نَقْداً لاذعاً وساخراً لعبد الله محمَّد أحمد، الذي كان وقتها، أي خلال شبه ديموقراطيَّتنا الثَّالثة، وزيراً للثَّقافة والإعلام، من جِهَةِ حزب الأُمَّة القومي (وبعد انقلاب الجبهة الإسلاميَّة القوميَّة، آثر الانضمام إلى هذا التَّنْظيم الذي يَمُتُّ بصلة قُرْبى مُرَكَّبة لحِزْبِ الأُمَّة). أزْعُمُ أنَّ “اليوميَّتين” كانتا قد قُوبِتلا بقُلوبٍ حَفِيَّة.

لدى ماركيز، تَقومُ الوَنَسَةُ الرَّفيعةُ على توازنٍ دَقيقٍ بين القَوْلِ المُتأمِّل والحَكْي الرَّشيق، النَّاجِمَينِ عن اِسْتِدْعاءاتٍ مِن الذَّاكرة في الغالِب. فكانت النَّتيجةُ سرداً، تداعياً حَميماً، تتخلَّلُهُ عُذوبةٌ، مَرَحٌ، وسُخريةٌ لم تدَّخر الكاتب نفسه. مِنْ أمْثِلة هذا النَّمَط لماركيز ما جمعه وترجمه صالح علماني، بحذاقتهِ المعهودة، في كُتَيِّبٍ تحت عنوان “كيف تُكْتَبُ الرُّواية”، ممَّا كان الأوَّل يكتبه في زاويةٍ راتِبة لجريدةٍ كُوبيَّة. ومن المعلوم أنَّ ماركيز ظلَّ يُمارس الكتابة الصُّحفيَّة وكتابة الرِّواية والقصَّة طوال حياته تقريباً، دون أن يسمح لأيٍّ من هذه الحقول أن يُرْبك أحدهم الآخر، وإنَّما – على العكس – أتاحَ لكل حقلٍ أن يُغَذِّي الآخر، بالشُّروط البنائيَّة، الدَّاخليَّة المُتَمَيِّزة، لكلٍّ منهم. لا أجِدُ أفضل من إفْصاحِهِ – عن هذه الحساسيَّة الذَّكيَّة، والزَّكيَّة – لكاتب المسرح والسِّيناريو الأميركي بيتر إستون: “ساعدني الخَيالُ في مَنْحِ الجُزءِ الصُّحفي قِيْمةً أدَبيَّة. وساعدتني الصَّحافة في إبْقاء مُخَيِّلتي على عِلاقةٍ وثيقةٍ بالواقِع”.

مِن كَثَرَةِ ما أعَدنا، عادل الرَّحمن، أصدقاء آخرون وشخصي قراءة “كيف تُكْتَبُ الرُّواية”، الذي أهدانِيهِ محمَّد المهدي بشرى، تَهَرَّأ غِلافُ الكُتَيِّب، بل وتَفَكَّكَت صفحاته، ممَّا اضطَّرني – خَشْية ضياعه أو فقدان بعض صفحاته – أنْ قُمتُ بتصوير جميع الصَّفحات وحفظتها – كنُسْخةٍ احتياطيَّة – في مظروف وَرَقيٍّ حملتُه معي حين غادرت السُّودان منذ ما يَرْبو على ثلاثين عاماً؛ وما تزال هذه الصَّفحات بحوزتي وقد تَغَيَّرَ المظروف الورقيُّ إلى آخر سولفاني.

بُشْرى الفاضِل من أغْزَر المُبْدِعين خيالاً وأبْرَع القَصَّاصين، الحَكَّائين، على أكثر من مستوىً. فاطِمة بابِكِر أوجزتْ لي، مرَّةً، بنفاذٍ، مَهارات بُشْرى الحَكَّاء بما معناه: “بُشْرى جذَّاب حين يحكي كتابةً وشفويَّاً”. وأضيفُ، وحين يكتب عموداً صحفيَّاً كـ”في التَّنْكْ”. بشرى أيضاً من أحْذَقِ السَّرَّادِين في اِبْتِكارِ صُوَرٍ أدبيَّة-سَرْديَّةٍ فريدة، مثل: “خَرَجْتُ في ذات يومٍ مِنْ لُدُنِها مليئاً بها حتَّى غازَلَني النَّاسُ في الشَّوارِع”. ومن الأمْهَر أيضاً في اجتراح عناوين قَصصه، رواياته ونصوص ذات طابع صحفي وأخرى تَتجاوَزُ هذه الأجْناس فيما تُفيد منها ومن غيرها. “حكاية البنت التي طارتْ عصافيرها”، “حَمْلَة عبد القيوم الاِنْتِقاميَّة”، “أزْرَقُ اليَمامة” و”صِيْغَة مُنْتَهَى الدُّموع”، تمثيلاً فَحَسْبُ.

بُشْرى يتمتَّع كذلك بـما أُنعَتُه بـ”الخوف الخصيب”. أعني خَشية المبدع تَكرار صُوَره (وهذه تختلف عن ثيماته أو عناصر بنائيَّة في أسلوبه طبعاً). فالمبدع الذي يُكرِّر صُوَرَه يكفُّ عن أن يكون مبدعاً، ينضب خياله. مرَّة، التقيته مصادفةً، وكان يُكابد همَّاً ما، الذي سرعان ما أفصح لي عنه حين سألني إنْ كنت قرأتُ له أو لغيره نصَّاً إبداعيَّاً يَتَضَمَّنُ تعبير “الفَنُّ والحلوى”. شحذتْ ذاكرتي، خلال ذلك اللِّقاء المضغوط؛ وأجبته بالنَّفي (والإعجاب بالتَّعبير). بعد بضعة أيَّام، صادفتُه أيضاً، وكان مُشِعَّاً، كعادته حين يكون فَرِحاً (وهو، عموماً، من النَّوع منَّا الذي قلَّما يسمح – رغم الشَّدَّات – للفرح أن يُبارحه، الفرح الذي من جذوره الطُّفولة الوَطِيدة في وِجدانه). أجابني، قبل أن أساله: “تعرف، لقيت مصدر التَّعبير! وَرَدَ في سُورة قُرآنيَّة: “المَنُّ والسَّلْوى”. هسَّه ارتحتَ، عشان ما حأكون شفَّيت حاجة، لا منِّي ولا مِن غيري”!

ما كان لمخائيل بُولْغاكُوفْ، كافْكا، ماركيز، خُوْلْيُو كُورْتاثار، هِنْرْيْ مِيلَر، وِليام سارويان، خُوْسِيْهْ لِيْثاما لِيْما (وهؤلاء أيضاً ذَوو وُجْدانٍ مُنْخَرِطٍ في التَّوثُّن المَعْني)، علي المَك، عيسى الحلو، بُشْرَى الفاضِل، محمَّد عثمان عبد النَّبي، إبراهيم جعفر، أحمد المصطفى الحاج، الحَسَن البَكْري – ونماذج أخرى دون ريب – أن يكونوا كذلك بِغَير وشائجَ ذات رُسُوخ متنامٍ بالتُّراث المَحْكي، بسَّرْديَّاتٍ (متعدِّدة، دينيَّة، وغير دينيَّة)، بالشِّعر، بِمُخَيِّلَاتٍ سَخِيَّة، وحَتْماً بما يزيد على ذلك.

هؤلاء، وأمثالهم، كُتَّابٌ تصعيديُّون، يُزَوِّدون القارئ بالأجنحة. في زاويةٍ راتِبةٍ، كُنْتُ أكتبها تحت عنوان “عَيْنٌ ثالِثة” للنُّسْخةِ العربيَّة مِن صحيفة “النَّبْض” الإرتريَّة، كتبتُ مرَّةً ما مُحْتَواهُ ليسَ مَهَمَّة الأدَبِ النُّزول للقارئ؛ مَهَمَّتُه الصُّعودُ به. كان ماركيز يرى أنَّ “مَهمَّة الأدب هي تحسين العالم، تماماً كما لو لم تُوْجَد الشُّرْطة”؛ كما كان يعتقد في أنَّ “العالم سائر نحو الاشتراكيَّة. لكنَّ الأدبَ الرَّديءَ من شأنِهِ أن يُعِيقَ المَسِيرة”. ويقيني – كما كما سَبَقَ أن أشَرْتُ في “عَيْنٌ ثالِثة” – أنَّ “الأدب الرَّدِيء” الذي يُحَذِّرُ منه ماركيز، هو عينه الذي رماهُ مَرَّةً أوكْتافيو باثْ (ويا له من مُتَوَثِّنٍ!) بـ”البَرَصِ الأخلاقي”، ممَّا كانَ يُشَكِّل تيَّار”الواقعيَّة الاشتراكيَّة” في حِقَبٍ آنِفة. قناعتي كذلك أن تحسين العالم/تحقيق الاِشْتِراكيَّة لن يَتِمَّ دونما أجْنِحةٍ غير عَجْفاء.

عانِقْنا، عادل الرَّحْمن وشخصي، في ماركيز وِجْدانهُ المُمعِن في الطَّلاقةِ، في الحُبِّ، في الجَمالِ، في المَرَح، في حساسيَّة إبداعيَّة، ثقافيَّة، اجتماعيَّة، سِّياسيَّة وصُّحفيَّة من أرفع الحساسيَّات.

لدى وصُولنا إليه – وكِلانا من الواصِلين – كُنَّا على الأرْجَح سنُقدِّم نفسَيْنا إليه بقولنا، ونحن نعانقه مباشرةً (ومتى كان عناقنا له غير مباشر؟):

.”نحن من أصدقائك القُدامى، أؤلئك اللَّذين لَمْ – ولَنْ – تَتَخَلَّى عنهم”.

———————————————

1. ترك عادل عبد الرَّحمن وصِيَّةً تُخَوِّل الاستفادة من بعض أعضائه، مما يمكن أن يكون حاسماً في منح حياةٍ جديدة لبعض المرضي ممَّن هم قيد الانتظار لزراعة عضو جديد، مثل القلب والكلية. لهذا السَّبب تأخَّر تسليم جثمان عادل لذويه ريثما تقوم الإدارة المُخْتصَّة لمعهد مقاطعة هاريس للطِّبِّ الشَّرعي بهيوستن، بالإجراءات القانونيَّة والفنيَّة للاحتفاظ بما يصلح من أعضائه، أو بما أوصى عادلٌ أنْ يُؤخَذ منها.

2. من أبرع كُتَّاب القِصَّة القَصْيرة الإِرْتْريَّة-العَرَبيَّة؛ صَديقٌ ونَديمٌ كُفء. من نصوصهِ القَصَصيَّة الرَّائعة: “ظُلُمات الصَّيفِ القديم”.

3. شاعر عربي من العصر العبَّاسي أُشتُهِرَ بفَقْرِ الحالِ وبشِعْرٍ يسودُ فيه الهِجاء والسُّخرية حتى من نفسه:

بَرَزْتُ من المنازِلِ والقِبابِ ولمْ يَعْسُرْ على أحَدٍ حِجابي

فأنتَ إنْ دَخلتَ بَيتي عليَّ مُسَلِّماً مِنْ غير بابِ

فَمَنْزِليَ الفضاءُ وسّقْفُ بيتي سماءُ اللهِ أو قِطَعُ السَّحابِ

لأنّي لم أجِدْ مصراعَ بابٍ يكونُ من السَّحابِ إلى التُّرابِ

4. راهناً، أنا ضد استخدام مصطلح “الهُنود الحُمْر”، لأنَّه، في تقديري، وليد تصنيفٍ مُتعَجِّل ومُتعَجْرِف للمركزيَّة الغربيَّة. أُفضِّلُ مصطلح “السُّكَّان الأصليِّين”. لكني أوردتُ المصطلح الأوَّل هنا لأنَّني استخدمته، بسبب الجهل في ذلك الوقت، ولأنَّ الأمانة تقتضي هذا.

_____________________

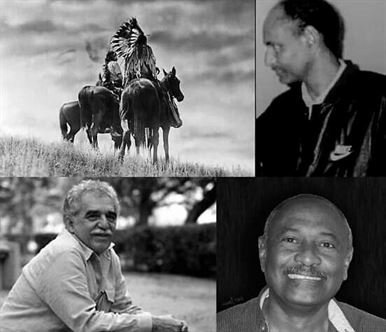

في الصورة، من اليسار، نزولاً، نحوه: مشهد للسُّكان الأصليين للأميريكتين، عبد الرحيم شَنْقَب، ماركيز وعادل عبد الرحمن. المعالجةالفنيَّة ﻷحمد المرضي.

الدعم السريع يفرج عن 28 من عناصر الجيش

كادقلي – الشاهد: أطلقت قوات الدعم السريع سراح 28 من الجيش تم أسرهم قبل نحو اسبوع في …